黒澤酒造株式会社

米・水・製法にこだわる

千曲川最上流の酒蔵

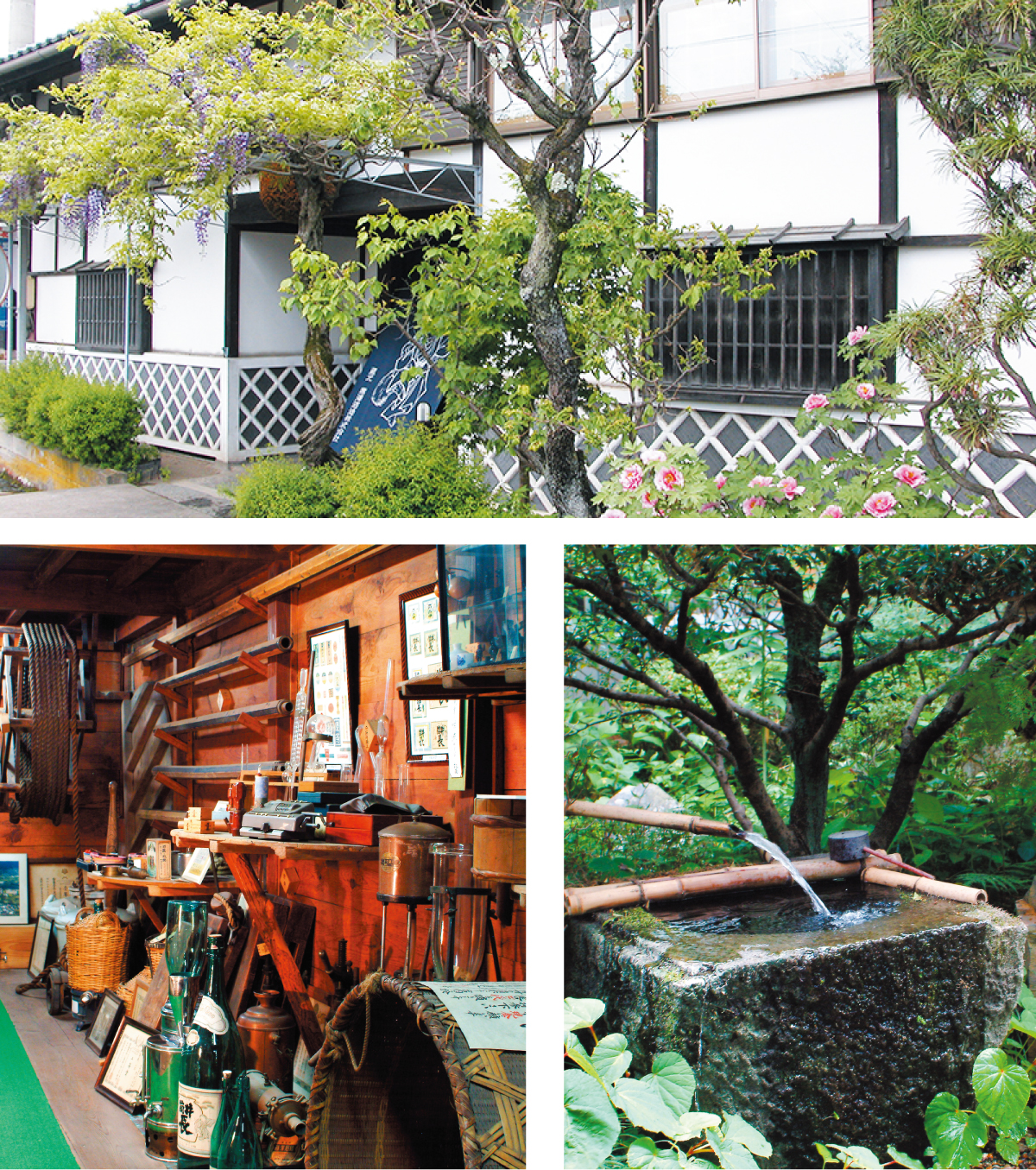

自然の恩恵を生かし、地域に根ざした酒造りを行う老舗酒蔵。酒造りを通じて多くの人を笑顔にする取り組みも注目されています。

水に恵まれた地で酒造りを

古くから代々続く八千穂の商家で、明治期には5人兄弟それぞれが金融業・呉服太物卸業・酒造業・味噌醤油醸造業・薬品卸業を手掛けたという黒澤家。

酒蔵の創業は江戸末期の1858(安政5)年で、初代利左衛門の「地域に根ざした酒造り」という信念を守りつつ、長野県産米にこだわった酒造りを続けてきました。

「良き水ありて、良き酒あり」の言葉にもあるように、酒造りに欠かせないのは水ですが、黒澤酒造は千曲川源流近くに位置するため豊かな水に恵まれ、ミネラルウォーターとしても販売されている千曲川の伏流水を敷地内の深井戸で汲み上げ、洗米水や仕込水、壜洗浄水など酒造りのすべてに活用しています。

江戸・明治期の「マルト正宗」から大正期の「井筒正宗」、昭和期の「井筒長」と続き、平成時代には「黒澤」も誕生。良い米、良い水、澄んだ空気に恵まれた地で、長きに渡り、味わい深い美酒が醸し出されています。

昔ながらの「生酛造り」

あらかじめ乳酸と酵母を入れる「速醸法」が一般的とされる酒造りにおいて、黒澤酒造は昔ながらの「生酛造り」を取り入れています。天然の乳酸菌が作った乳酸でアルコール発酵に必要な清酒酵母を純粋培養する酒母の育て方で、速醸法よりも倍の手間と時間がかかりますが、厳しい環境を生き残った強い酵母により、飲み飽きない深い味わいに仕上がります。

時代に合わせた新たな挑戦

6代目蔵元の孝夫さんは、より踏み込んだ酒造りを目指し、2005年から自社田で酒米作りも始めました。標高の高い佐久穂の地に適した長野県生まれの品種「ひとごこち」を育て、自社栽培米を使った独自の味わいを追求し誕生したのが「黒澤 純米穂積」です。

最近では、佐久穂の町木「白樺」を生かしたスピリッツやジンも登場しています。

多くの人に酒の魅力を発信

敷地内には、「少しでも親しみやすく、お酒の文化に触れてもらいたい」という先々代のアイデアで作られた酒の資料館とギャラリーが併設され、創業当時を人形で再現した酒造りの様子や様々な酒器、時代の流れとともに変化する民具・農機具などを見学できます。

また、孝夫さんが設立した「八千穂美醸会」も好評で、首都圏を中心に約80人の会員が、毎年田植えや稲刈り、仕込みまでを体験。できあがった酒を共に味わう至福の時を楽しんでいるそうです。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

「ゆっくり腰を据えて楽しむ酒質が好み」という昔気質な酒蔵は、農業とも連携しながら、地域に根ざした食文化をこれからも発信し続けます。

Sake

日本酒

左から、「井筒長 特別純米酒」「黒澤 純米穂積」「純米吟醸 生酛造り 無濾過生原酒 ㋣礎」

Others

佐久穂の町木「白樺」の樹液を活用したスピリッツとジン