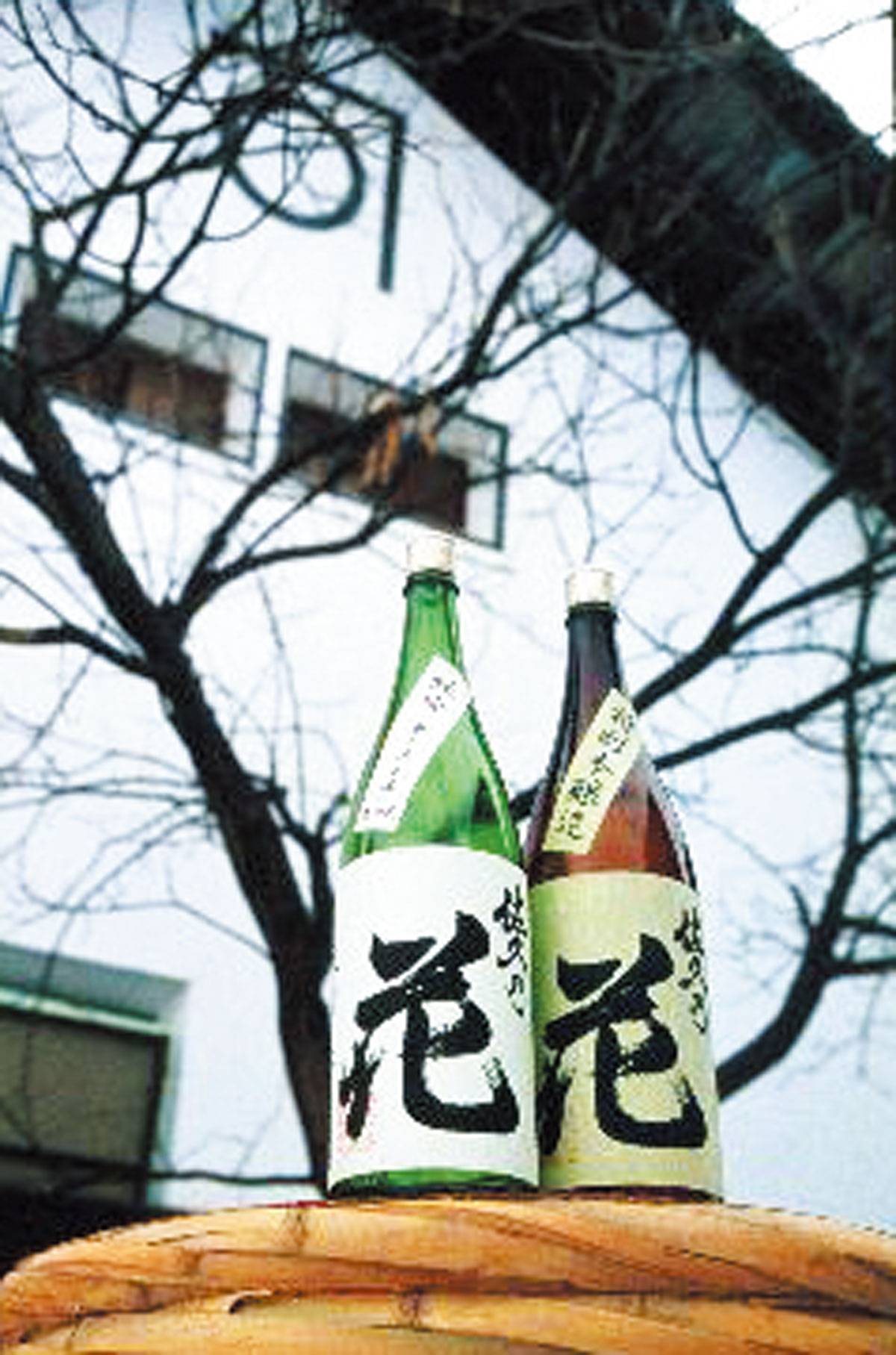

佐久の花酒造株式会社

人との出会いで磨かれる

手間暇かけたうまい酒

苦しい状況から活路を見出せたのはさまざまな人との出会いや信頼関係によるもの。手間を惜しまない酒蔵が、多くの人を魅了し続けています。

米を作り、酒を醸す

もともと農家だった髙橋家が酒造りを始めたのは1892(明治25)年。上質な伏流水に恵まれ、豊かな田畑が広がる地に蔵を構え、「髙橋酒造店」の名で地域に密着した酒造りを始めました。戦時中の米不足で一時休んだ蔵を、1955(昭和30)年に「佐久の花酒造」の名で復活させ、今では全国の酒通から高い支持を得る人気の蔵となっています。

人との出会いで進化を遂げる

東京でシステムエンジニアとして務めた後、31歳の時に家業を継ぐため地元へ戻ってきた5代目蔵元の髙橋寿知さん。

当時は、戦後に酒蔵を再興した祖父が亡くなり、人手不足や売上低迷など、蔵の経営は厳しい状態だったと言います。

「どんな製品なら売れるのか」を探るため、県の試験場が開いた大吟醸の研修会に参加したり、各地の地酒専門店やこだわりの酒を扱う店を訪ね歩く日々。そんななかで出会ったのが東京都多摩市の酒販店「小山商店」でした。「名前ではない。うまい酒なら売れる」という店主の言葉をヒントに、米の洗い方や水を吸わせる時間など、酒造りの工程を一つひとつ丁寧に見直し、大吟醸に使う手法をすべての商品に応用しました。こうして誕生したのが新しい製法で醸した「純米吟醸無ろ過生原酒 佐久乃花」で、これを小山さんに試していただいたところ、「これなら大丈夫」と太鼓判を押され、その言葉通り、驚くほどの売れ行きをみせたと言います。

日本人の日常に日本酒を

2024年にユネスコの評価機関は、日本の「伝統的酒造り」をユネスコ無形文化遺産に登録すると発表しました。500年以上前に原型が確立し、伝統的に培われてきた技術が、各地の風土と深く結びつきながら伝承されてきたと評価されたためです。

「今、日本酒は世界でその価値が高く評価されていますが、日本では昔の味のままのイメージを強く持っている人もいます。日本酒の歴史は古く、作り方に伝統はありますが、うまい酒をつくるための工夫が時代とともに積み重なり、同じ名前の酒でも昭和・平成・令和とその時代ごとに味は進化し続けています。昔のそれとは異なる今の日本酒の味をぜひ知っていただきたい。日常の中に日本酒が当たり前にある風景を目指したい」と髙橋さんは話します。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

地元米「ひとごこち」を駆使した丁寧な手造りの名酒「佐久乃花」。その時々の人との出会いで、さらにうまい酒へと進化し続けるこの酒を、一人でも多くの人に届けるための努力を惜しまない酒蔵です。